Entro

en el tanatorio ya tarde, con las primeras sombras de la noche, huyendo de las

aglomeraciones que, necesariamente los cumplidores visitantes hacen a los

deudos. Es un lugar bastante impersonal, cómodo y estudiado para que las lágrimas

de unos y de otros no se mezclen. En la sala 5, a parte de la familia, pocos

visitantes hay ya para dar el pésame. Así que me dirijo a la viuda y hago lo

que se espera de mí: gestos de pena y consuelo. Recibo de ella los consabidos

agradecimientos.

Es,

o mejor dicho era, un amigo de la infancia, hace décadas que no teníamos

relación, salvo breves encuentros que se solventaban con frases estereotipadas

e información de uno y de otro para saber cómo iban nuestras vidas; pero fuera

de eso, no se puede hablar de una amistad sincera prolongada en el tiempo.

Recuerdo, eso sí, haber acudido a su boda, y a los entierros de sus padres,

como él a los de los míos.

Me

siento en una de las sillas en un lateral junto a una mesita y una lámpara. El

mobiliario es sobrio, pero me sorprende encontrar reproducciones de cuadros en

las paredes con sentido evidente. Todas las obras representadas son de un mismo

autor, lo cual acentúa aún más la intencionalidad y no la mera decoración para

rellenar huecos. La sala no es muy grande y aunque mi vista no es lo que era,

voy reconociendo los cuadros de Arnold Böcklin. Son paisajes, más apropiados

que otros motivos del autor en esa sala de dolor. Nadie suele reparar en ellos,

al menos los visitantes fugaces; los deudos, que pasaran gran parte del día y

de la noche allí, terminarán por descubrirlos y repasarlos una y otra vez.

El

cuadro que está más cerca de mi es El

bosque sagrado. Las pinturas de Böcklin tienen el misterio de lo

inexplorado, mezclado sabiamente con lo clásico, lo romántico y lo simbólico.

Figuras de blanco llegan en procesión ante un pequeño altar donde arde el fuego

de los dioses. No se especifica cuáles, aunque entre la arboleda se percibe

difusamente lo que sería un templo clásico, tampoco suficientemente definido

para saber nada más. Las figuras blancas, sacerdotes o fieles, se postran ante

la llama que no debe apagarse nunca.

El

cuadro que está más cerca de mi es El

bosque sagrado. Las pinturas de Böcklin tienen el misterio de lo

inexplorado, mezclado sabiamente con lo clásico, lo romántico y lo simbólico.

Figuras de blanco llegan en procesión ante un pequeño altar donde arde el fuego

de los dioses. No se especifica cuáles, aunque entre la arboleda se percibe

difusamente lo que sería un templo clásico, tampoco suficientemente definido

para saber nada más. Las figuras blancas, sacerdotes o fieles, se postran ante

la llama que no debe apagarse nunca.

Un

hombre ha entrado en la sala, cumple con el ritual del pésame y se sienta a mi

lado. Escucho su respiración asmática desde que ha entrado y su fatiga, de

cerca, se hace penosa. Cuando recupera un poco el resuello me pregunta si soy

familiar directo. Le digo que no. Él tampoco lo es, se trata de un vecino de

toda la vida de su madre. Soy cumplidor me dice, y aunque su madre también

murió, me unen ciertos lazos con la familia.

Mientras

el señor mayor, con entrecortadas frases me cuenta esa relación y el recuerdo

de mi amigo, me fijo en otro cuadro un poco más acá de donde me encuentro, es

un paisaje nocturno. La luz de la luna se refleja en el agua de un lago rodeado

de árboles. La mente busca en sus formas retorcidas figuras reconocibles,

supongo que para buscar sosiego en ese lugar tan poco acogedor.

Mientras

el señor mayor, con entrecortadas frases me cuenta esa relación y el recuerdo

de mi amigo, me fijo en otro cuadro un poco más acá de donde me encuentro, es

un paisaje nocturno. La luz de la luna se refleja en el agua de un lago rodeado

de árboles. La mente busca en sus formas retorcidas figuras reconocibles,

supongo que para buscar sosiego en ese lugar tan poco acogedor.

Apenas

he prestado atención a las palabras de mi interlocutor hasta que este dice la

consabida frase de: “no somos nada”. Nada… me quedo pensando, no somos nada…y,

a continuación me pregunta si tengo fe. Me cuesta contestar a esa pregunta

inmediatamente, sin embargo soy sincero cuando le digo que soy ateo. No desde

luego un ateo militante que pugna por convencer a otros de que viven en el

engaño, sino como alguien que, simplemente es incapaz de creer. Esa incapacidad

de esperanza, se mezcla, lo reconozco, con un punto de envidia, pues sé, que

engañados o no, los creyentes tienen una ayuda emocional con la que yo no

cuento.

Mi

acompañante me mira apenado. Tal vez aún no, me dice, pero andando el tiempo,

en su fuero interno sentirá la necesidad de pensar en ello; después vendrá la

angustia, lo sé porque yo he pasado por eso cuando caí enfermo. No tengo buena

salud, usted mismo lo puede ver.

Mi

mirada vaga por la sala buscando reposo de espíritu y lo halla en el paisaje de

una villa frente al mar. En la orilla la figura borrosa de una mujer mira un

punto más allá de la playa. La villa, de clásicas formas, en realidad está

oculta por la vegetación y unos cipreses altos, que como murallas, la separan

de las olas. Encuentro enseguida el simbolismo de la muerte representado en los

árboles, que impiden ver el más allá, un más allá representado por las aguas.

Mi

mirada vaga por la sala buscando reposo de espíritu y lo halla en el paisaje de

una villa frente al mar. En la orilla la figura borrosa de una mujer mira un

punto más allá de la playa. La villa, de clásicas formas, en realidad está

oculta por la vegetación y unos cipreses altos, que como murallas, la separan

de las olas. Encuentro enseguida el simbolismo de la muerte representado en los

árboles, que impiden ver el más allá, un más allá representado por las aguas.

Supongo

que saber nuestro destino no ayuda, le susurro mirando al cristal que separa al

finado de nosotros. Lo más terrible de no creer es saber que el fin de la vida

es el fin de todo, que te apagas como una llama y se acabó, un manto de olvido

te envuelve. Y, desde luego, dejo de lado aquello que Borges llamaba “el

soborno del cielo” o el temor a los infiernos. Todo ello, lo bueno y lo malo,

palidecen al pensar en la no existencia, en la nada infinita del tiempo.

Como

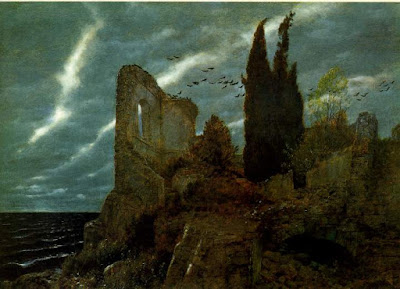

si de una premonición visual se tratase, mis ojos se posan en un bellísimo

cuadro del autor, sé que se titula Ruinas.

Los restos de un edificio antaño orgulloso y hoy reducido a escombros, en medio

de los cuales vuelven a aparecer los cipreses, se elevan ante un acantilado.

Amén de una vegetación invasora, una bandada de indefinidos pájaros se posa

sobre los restos derruidos. La muerte está muy presente en muchos cuadros de Böcklin

y pienso que no es de extrañar, ya que vio morir a varios de sus hijos. Y en su

autorretrato, un esqueleto, tocando un violín de una sola cuerda, detrás de su

espalda, recuerda su condición mortal.

Como

si de una premonición visual se tratase, mis ojos se posan en un bellísimo

cuadro del autor, sé que se titula Ruinas.

Los restos de un edificio antaño orgulloso y hoy reducido a escombros, en medio

de los cuales vuelven a aparecer los cipreses, se elevan ante un acantilado.

Amén de una vegetación invasora, una bandada de indefinidos pájaros se posa

sobre los restos derruidos. La muerte está muy presente en muchos cuadros de Böcklin

y pienso que no es de extrañar, ya que vio morir a varios de sus hijos. Y en su

autorretrato, un esqueleto, tocando un violín de una sola cuerda, detrás de su

espalda, recuerda su condición mortal.

Salgo

un momento al pórtico del tanatorio, el frescor de la noche me reconforta más

que el aire acondicionado de dentro. Un hombre, de pie, fuma en silencio, casi

oculto tras un pilar de ladrillo. Otros dos un poco más allá charlan en voz

queda, mientras un tercero muy cerca de mí, aparentemente descansa de la

atmósfera interior. Nos reunimos ante la muerte en lugares como este desde tiempo

inmemorial. Unos pensarían que es, como lo hacen las ovejas en un cercado, a

sabiendas de que la bestia acecha fuera. Yo creo que es más por conjurar esa

soledad a la que nos dirigimos, mientras eso sea posible.

Haciendo

recuento de las pinturas de paisajes del pintor suizo que he visto en la sala,

concluyo que falta una que, por su naturaleza, creo yo, sería de mal gusto

exponerla allí. En las que he visto caben interpretaciones, incluso pueden

pasar por una mera decoración corriente si uno no es conocedor de su obra; sin

embargo La Isla de los muertos, de la

que hizo el artista hasta cinco versiones, sería casi una provocación para los

deudos. Dejando de lado la turbulenta historia de alguna copia, en él se muestra

lo que, en contraposición a otros cuadros suyos, encontraríamos al otro lado de

las aguas. Sobre un mal calmo hasta el extremo, se desliza una barca que está a

punto de llegar a una isla. Es un rocoso islote cubierto de sepulcros excavados

en la roca que rodean a una masa compacta de cipreses. La pequeña barca transporta

a una figura blanca, el difunto, y al conductor de la misma, presumiblemente

Caronte. Sin duda es una pintura que encoge el alma.

En

estos pensamientos estoy cuando veo salir al hombre con el que ha hablado

dentro. Los pocos pasos que ha tenido que dar desde la sala hasta la salida,

han bastado para que su respiración se altere alarmantemente. Me ve y se

detiene para decirme que ya se marcha. A la tenue luz de las farolas puedo ver

el miedo en su rostro, sin embargo tiene la suficiente presencia de ánimo para

que sus palabras no sean el espejo de sus pensamientos. Es algo que todos

hacemos en momentos así. Disimulamos como si la cosa no fuese con nosotros. Remedando

lo que él hace, recuerdo la famosa frase de Epicuro:

“La

muerte es una quimera: porque mientras yo existo, no existe la muerte; y cuando

existe la muerte, ya no existo yo”.

Un

día de estos me convenceré de ello.